足半(あしなか)とは、普通の長さの半分しかなく、踵が出てしまう草鞋の総称です。

鎌倉時代から戦後ぐらいまで、ざっと7~800年ぐらいは履き続けられました。

アチックミューゼアム(日本常民文化研究所)が1936年に発表した論文『所謂足半に就いて』では、

全国から287点の足半を集め、構造や結び方の分析を行っている貴重な資料です。

これをみると中には20cmというモノもあります。本当に踵のみが出るタイプですね。

上野の西郷隆盛像が履いているのはこちらのタイプです。

畑仕事や船の上で漁をするにしても、すべてが身体を使った仕事。

足の動きを邪魔しないというのが最低限の条件で、さらに足の機能を高める目的で草鞋が使われたと思われます。

現代でも、沢登りでは地下足袋+草鞋が使われています。苔などが多い沢では草鞋が一番滑りにくいとのことです。

そんな便利な草鞋を、さらに半分にして踵を出してしまったのが【足半】です。

この奇妙な履物、踵がないので泥の跳ねあがりが少なく、足と履物との間の密着度が高く、小石がつまることも少ない。

水中では、この小さな形状から水の抵抗が少なく、川の流れに足を取られにくく、スパイクの役目もしていました。

見た目以上に便利なモノでした。

最低限の保護・足の機能アップで使われた道具(民具)だと考えられます。

足底アーチ構造の前2点をサポートし、傾斜がかかることで踵にキチンと自重がかかるようになります。

これが履くだけで強化・強調される道具です。

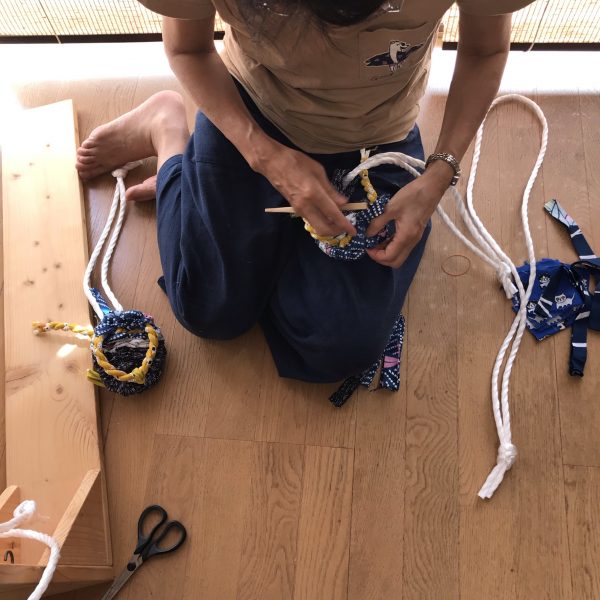

好みの布を選んで編みます

なかなか難しい~

よりながら鼻緒つくり

マエツボつけえて 鼻緒を止める

色とりどりの足半

上手に出来ました

履いてみた

たしかに足半分!

鼻緒に足指を入れかかとを床につけてはきます(歩くとき)。 普段は、かかとを床につけてはきます。 ※ダイエットスリッパとは違います。

あしなかのはき方・注意点 • 鼻緒がきついと感じる時は、鼻緒を引っ張って緩めます。

• 筋肉が疲れて固くなっている場合や足裏に問題がある場合は、はき初めにふくらはぎや足裏に 痛みを感じる事があります。

• 走るときにはかかとを上げてつま先で走ると、体が軽くなったかのようにスムーズに走ることが出来ます。

無理をせずに少しずつ慣らしていきましょう。徐々に足裏が柔らかくなり、長くはけるようになります。

慣れてくると筋が伸びる気持ちよさに手放せなくなる方も多いようです。 あしなかで体を整えましょう

あしなかをはいて軽く足踏みしてください。崩れた足のアーチが整い、足指が使えるようになり、筋力がアップします。

つまずきや転倒の予防になります(ロコモティブ症候群の予防に一役買ってくれます)

足踏みをした後に、あしなかをぬいで床についた足裏の感じが変わっていることに気づく方も多いようです。

靴の選び方、体のバランスの崩れ、歩き方のくせ などにより足のアーチの崩れ・外反母趾・冷え性を引き起こします。